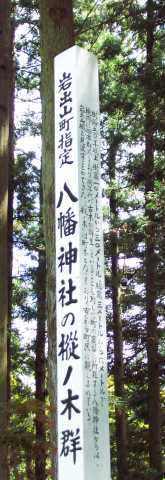

岩出山町指定 八幡神社の樅の木群

岩出山町指定 八幡神社の樅の木群樹齢五百年以上、樹高一〇メートルから三〇メートル、胸高三メートルから六メートルで境内に四本群成しており、同年代の古木が群生していることも珍しい。町の高台に所在する八幡神社からは岩出山城を見渡すことができた。「樅の木」は町木となっており、古くから町民に親しまれている。

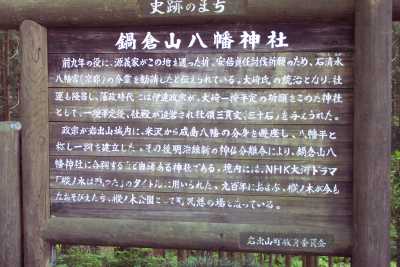

鍋倉山八幡神社

鍋倉山八幡神社前九年の役に、源義家がこの地を通った折、安倍貞任討伐祈願のため、石清水八幡宮(京都)の分霊を勧請したと伝えられている。大崎氏の統治となり、社運も隆昌し、藩政時代には伊達政宗が、大崎一揆平定の祈願をこめた神社として、一揆平定後、社殿が造営され社領三貫文(三十石)を与えられた。

政宗が岩出山城内に、米沢から成島八幡の分身を選座し、八幡平と称し一祠を建立した。その後明治維新の神仏分離令により、鍋倉山八幡神社に合祀するなど由緒ある神社である。境内にはNHK大河ドラマ「樅ノ木は残った」のタイトルに用いられた、九百年におよぶ、樅ノ木が今もなおそびえたち、樅ノ木公園として町民憩の場となっている。

岩出山町教育委員会