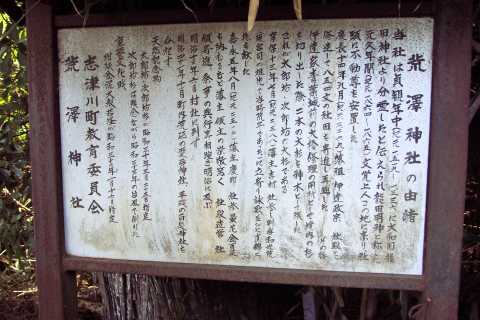

荒澤神社の由緒

荒澤神社の由緒当社は貞観年中(紀元一、五一九〜一、五三六)に大和国龍田神社より分霊したと伝えられ龍田明神と称した

元久年間(紀元一、八六四〜一、八六五)文覚上人この地に来り、社頭に不動尊を安置した

慶長十四年九月(紀元二、二六九)藩祖伊達政宗社殿を修造して八五四文の社田を寄進し再興した その後伊達家青葉城前の大橋修理の用材として境内の杉を切り出した際、二本の大杉を神木として残した

これが太郎坊・次郎坊の大杉である

享保十三年七月(紀元二、三八八)藩主吉村社参し別当和光院(現宮司の祖先で当時院号であった)に立寄り詠歌並びに直錦二抱を献じた

嘉永五年八月(紀元二、五一二)藩主慶邦社参最花金百疋を納むるなど藩主領主の崇敬篤く社殿造営社領寄進、祭事の興行等相踵ぎ明治に及ぶ

明治十二年六月村社に列す

明治四十一年十一月町内荒砥の愛宕神社、平磯の白髪神社を合祀す

天然記念物

太郎坊・次郎坊杉がしょうわ三十年三月二十五日指定

次郎坊杉は残念ながら昭和三十三年の台風で倒れた

重要文化財

紺紙金泥大般若経が昭和三十二年一月十六日指定

志津川町教育委員会

荒澤神社

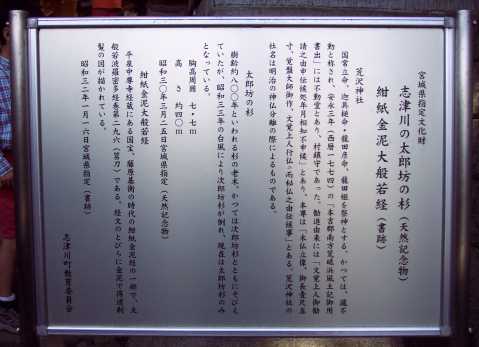

宮城県指定文化財

宮城県指定文化財志津川の太郎坊の杉(天然記念物)

紺紙金泥大般若経(書跡)

荒沢神社

国常立命、迦具槌命・龍田彦命、龍田姫を祭神とする。かつては、瀧不動と称され、安永三年(西暦一七七四)の「本吉郡南方荒砥浜風土記御用書出」には不動堂とあり、村鎮守であった。勧進由来には「文覚上人御勧請之由申伝候処年月相知不申候」とあり、本尊は「木仏立像、御長臺尺五寸、覚盤大師御作、文覚上人行仏而秘仏之由伝候事」とある。荒沢神社の社名は明治の神仏分離の際によるものである。

太郎坊の杉

樹齢約八〇〇年といわれる老木。かつては次郎坊杉とともにそびえていたが、昭和三三年の台風により次郎坊杉が倒れ、現在は太郎坊杉のみとなっている。

胸高周囲 七.七m

昭和三〇年三月二五日宮城県指定(天然記念物)

高さ 約四〇m

紺紙金泥大般若経

平泉中尊寺経蔵にある国宝、藤原基衡の時代の紺紙泥経の一部で、大般若波羅密多経巻第二九六(筥刀)である。経文のとびらに金泥で得道剃髪の図が描かれている。

昭和三二年一月一六日宮城県指定(書跡)

志津川町教育委員会

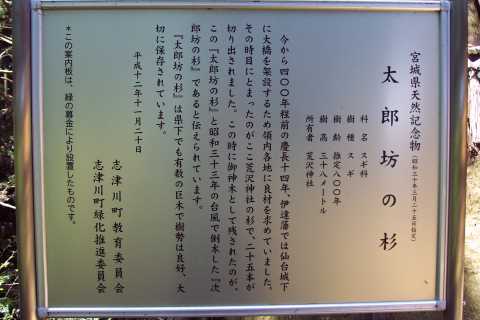

宮城県天然記念物(昭和三十年三月二十五日指定)

宮城県天然記念物(昭和三十年三月二十五日指定)太郎坊の杉

科名 スギ科

樹種 スギ

樹齢 推定八〇〇年

樹高 三十八メートル

所有者 荒沢神社

今から四〇〇年程前の慶長十四年、伊達藩では仙台城下に大橋を架設するため領内各地に良材を求めていました。その時目にとまったのがここ荒沢神社の杉で、二十五本が切り出されました。この時に御神木として残されたのが、この『太郎坊の杉』と昭和三十三年の台風で倒木した『次郎坊の杉』であると伝えられています。

『太郎坊の杉』は県下でも有数の巨木で樹勢は良好、大切に保存されています。

平成十二年十一月二十日

志津川町教育委員会

志津川町緑化推進委員会

*この案内板は、緑の募金により設置したものです。